Internacional

Ante el ocaso de los ídolos

Un viaje del mar Báltico al mar Negro a través de los lugares en los que las estatuas que simbolizaron los hitos de la URSS y la victoria contra el fascismo han terminado derruidas, despojadas de significado, y en ocasiones, sustituidas por las de sus contrarios.

;)

Esta artículo se ha publicado originalmente en la revista #LaMarea101. Puedes conseguirla aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

Saliendo de Tallin por la carretera que bordea el mar Báltico, camino al este, hay un palacio del siglo XIX construido por encargo de un noble ruso. Hoy se trata del museo de Maarjamäe, un lugar hermoso que recoge parte de la historia de Estonia. La exposición permanente a disposición del público se llama My free country (‘Mi país libre’) y recoge los últimos 100 años desde que esta pequeña nación se proclamara república independiente en 1918.

En esta muestra, repleta de objetos, dioramas y letreros, la ocupación nazi de entre 1941 y 1944 está reducida al mínimo, y claramente todo el protagonismo de la opresión sufrida recae sobre la Unión Soviética. Motivos no les faltan. En primer lugar, porque el régimen socialista duró casi medio siglo. Y por otra parte, la rusificación, si bien no oficialmente decretada, hizo languidecer una cultura y una identidad ya mermadas desde otras etapas de ocupación sueca o germánica. Por si fuera poco, a esto se sumó la posterior deportación a Siberia de muchos estonios acusados de colaboracionismo durante los años de la ocupación nazi.

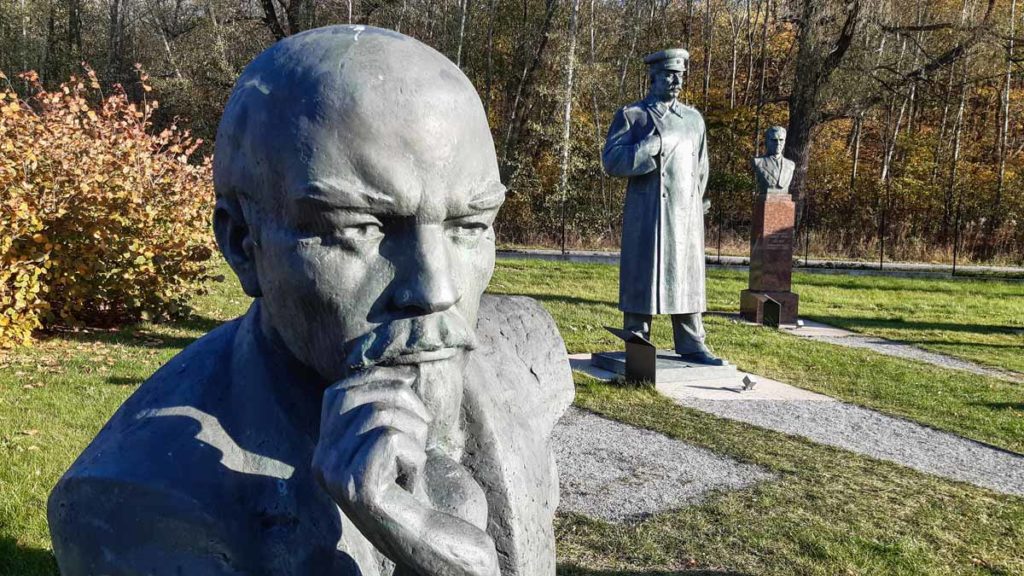

Visto así, y 33 años después de que Estonia volviera a declarar su independencia en 1991, no resulta extraño que este palacio albergue hoy un peculiar secreto a sus espaldas. Para descubrirlo basta salir del museo y asomarse a su parte trasera. En un área ajardinada yace lo que aquí se conoce como «el cementerio de las estatuas soviéticas». En este particular camposanto reposan esculturas previsibles e icónicas, como la de un Stalin cincelado en granito o varios bustos de Lenin colados al bronce. Depositados a ras de suelo, sin sus nombres esculpidos en bajorrelieves ni pedestales que los alcen, se encuentran despojados de toda grandeza física e histórica. El carácter de intervención artística, y en este caso política, que tiene toda escultura concebida para ocupar un espacio en la vía pública, queda aquí anulado, aunque sin saña. Es de veras, tal y como se le conoce, un cementerio de ídolos al que la coartada del museo sirve como oportuna mortaja.

Sin embargo, basta seguir caminando y detenerse frente a otras esculturas para advertir que el aparente proceso democratizador de países como Estonia guarda en esto de quitar estatuas una intencionalidad que va mucho más allá de la legítima erradicación de homenajes a dictadores como Stalin.

Revisionismo histórico

Según avance, es posible que el visitante que no comulgue con el actual revisionismo histórico que atraviesa Europa Oriental se pueda sentir incómodo. Por ejemplo, con claros signos de haber sido atacada, verá una maltrecha escultura en honor a los soldados del Ejército Rojo que murieron luchando contra el fascismo. Aquí ya, y la observe quien la observe, el cambio de paradigma es notable, pues resulta evidente que al Gobierno estonio no le ha bastado con sacar de circulación las efigies de los líderes comunistas, sino también las que encarnan la memoria de aquellos 8,7 millones de soldados que murieron tratando de salvar, en vano, a otros 19 millones de civiles. ¿Te convierte en cómplice del Kremlin empatizar con la gente del común que consiguió vencer al nazismo? La espada que el rey de Inglaterra, Jorge VI, regaló en 1943 a los combatientes soviéticos como gesto fraternal por su contribución al derrocamiento de Hitler nos dice que no, aunque de eso hace ya mucho, y como advirtió André Malraux en su Museo imaginario, «el significado de las piezas transmuta no solo según el paso del tiempo, sino también a la vista de quien las mira».

Así que haciendo precisamente eso, mirar y husmar, el visitante curioso descubrirá que además de rusos (por lo general aquí a lo soviético se le llama ruso) también hay estatuas de estonios de izquierda u otras de personajes poco significados en la vanguardia roja, como la del marinero Jevgeni Nikonovi, cuya legendaria historia dice que murió quemado vivo a manos de los nazis que rodearon Tallin. Pese a estar hecha en bronce, la escultura tiene la cabeza arrancada de cuajo.

Siendo estos los mimbres sobre los que el joven país ha construido un relato de Estonia como «paraíso perdido» a manos de los rusos (lo cual no es precisamente cierto pues el país entró en la Segunda Guerra Mundial no como una democracia sino como una dictadura de seis años producida por una pugna entre dos facciones reaccionarias), no es de extrañar que el ímpetu mostrado contra la dictadura del proletariado no encuentre su igual en relación a la ocupación nazi. Y si bien las comparaciones son odiosas, será aquí, mostrando la benevolencia del Estado estonio frente a los monumentos nazis, cuando se revela que el derrocamiento de las estatuas soviéticas no tiene por objeto poner en su justo lugar la opresión como tal, sino personificar únicamente en la ideología de izquierda y en lo ruso todos los males del pasado.

En esto, el caso más significativo quizás sea el de la colina de Sinimäe, paraje en el que se despliega un amplio conjunto monumental en honor a los combatientes estonios que fueron parte de las Waffen SS. Allí no es que el Estado no haya puesto objeciones de ningún tipo, sino que se ha convertido en un lugar de peregrinación neonazi al que no han faltado algunos parlamentarios y muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Y no es el único. En el Monumento de Lihula (hoy situado en el Museo de la Lucha por la Libertad de Estonia, en las inmediaciones de Tallin) se ve con claridad a un soldado de las Waffen SS sosteniendo un subfusil MP40, bajo el cual es raro no ver flores depositadas. Así las cosas, de este resurgir ultranacionalista se desprende un hecho tan inquietante como fascinante, y es la capacidad que tiene la memoria de los pueblos para acoger en su seno, y durante varias generaciones, ideologías o mitos que se creían extintos. A este respecto, la cita del poeta Konstantínos Kaváfis lo explica mejor que nada: «Que hayamos destrozado sus estatuas, que las hayamos arrojado de sus templos, no quiere decir que sus dioses estén muertos».

Un vacío con mensaje

No obstante, las estatuas también pueden ser noticia por el simple hecho de desaparecer. Cuando en 1911 el cuadro de la Mona Lisa fue robado del museo del Louvre, los parisinos acudieron a la pinacoteca en busca no de la obra, sino del vacío que había quedado tras ésta. Si en aquel entonces el recién estrenado cubismo preconizaba la visión de algo desde diversos ángulos, la ausencia de lo objetivado era otra forma de crear una obra pese a la inexistencia de ésta. ¿Nació así el arte conceptual tal y como se preguntan algunos historiadores? Sea como fuere, algo de eso queda en varias ciudades de Ucrania, donde muchos pedestales que desde 1945 sostenían a los ídolos de la era soviética y la lucha contra el fascismo permanecen vacíos, llenando de satisfacción tanto a los vecinos que querían derribarlas como a quienes se consuelan por el mensaje tan rotundo que produce esa ausencia, tal y como sucedió con la Mona Lisa.

Contradicciones así se dan, y no por casualidad, en las ciudades donde a consecuencia del Euromaidán, el conflicto civil entre ciudadanos ucranianos se ha sentido más. En Slóviansk, en Járkov, Chasiv Yar y junto al mar Negro, en la ciudad de Jersón, donde, al contrario que en todos los otros lugares, fueron los propios ocupantes rusos quienes, imaginando el destino que correría, se llevaron la estatua del almirante naval Fiódor Ushakov (1744-1817) al abandonar la ciudad en noviembre del 2022. Su lógica es la que es. La «desaparición preventiva» es connatural a su «guerra preventiva».

Ucrania pese a ser víctima de una invasión militar –que, como todas las invasiones militares, es siempre un acto de barbarie– no está exenta, por ser víctima, de cometer también atrocidades. Una de ellas, y sin salirnos del tema de las estatuas, ha sido la de erigir multitud de bustos, estatuas y placas en honor a Stepan Bandera, el héroe de los nacionalistas y celebérrimo colaborador nazi que ha pasado de ser una figura de culto en los garitos ultras de Lviv a ocupar un puesto central en la Ucrania surgida a la postre del Euromaidán.

De este modo, ver al presidente Zelenski, un judío, aprobar la creación de nuevas placas, plazas y estatuas en honor a Bandera resulta escalofriante. No tanto por la contradicción que existe entre ser judío y honrar a un personaje que contribuyó a intentar hacer de Ucrania un territorio judenfrei, sino más bien porque este hecho, inapelablemente contradictorio, nos habla de un tiempo de nihilismo y caos, en el que nada es nada. Y como sugirió Nietzsche en su Ocaso de los ídolos, cuando nada es nada, vale todo.

Territorio del Terror

Pero para ver un lugar que escenifica a la perfección tanto el ocaso de los ídolos como el nuevo paradigma al que apuntan países como Estonia o Ucrania, nada mejor que la trasera del Museo del Territorio del Terror, en Lviv. Cautivas, tras una alambrada que emula un campo de exterminio, y bajo unas torretas idénticas a las de Dachau o Treblinka, se encuentran depositadas, junto a las vías del tren, decenas de estatuas de la era soviética. Inertes, de costado o panza abajo, como si fueran actores petrificados en una función que cambia de libreto según convenga a quienes forjan la Historia, las esculturas de estos, ayer héroes, hoy villanos, aguardan un destino incierto.

El guarda, un anciano de pasos vacilantes, señala las estatuas y verbaliza los nombres de sus protagonistas una a una. Allí, bocarriba, se encuentra Yuri Gagarin, culpable de ser el primer hombre en viajar al espacio. Más adelante, una placa de la Unión de Escritores Soviéticos, en una esquina una pietà al estilo de Miguel Ángel, y como colofón, bajo las mismas vías por las que se deportaron personas a Sobibor y Belzec, se oxida un enorme mural en honor a los soldados que murieron combatiendo al III Reich.

Se vista como se vista, la actual descomunización (así como la recién creada Ley de Desrusificación) tiene, al igual que en Estonia y quizás, otros países de la región, características que trascienden al sano ejercicio de poder llamar dictador a un dictador, o sacar de la vía pública a figuras claramente impopulares, tal y como se ha hecho con los monumentos fascistas en Alemania, Italia o España. Sin embargo, derruir uno dedicado a un astronauta o a un escritor (decenas de estatuas de Pushkin o placas en honor a Tolstói) por el mero hecho de su nacionalidad (o aún peor, atacadas por escribir en ruso, como las del ucraniano Gogol), entraría en lo que hoy se llama –y precisamente desde los países que financian la guerra de Ucrania– «crímenes de odio». Es más (y ésta sí que es una ineludible batalla ideológica para el devenir de Europa), la simple equiparación entre el bando socialista y el bando fascista es contraria al espíritu de Potsdam alcanzado por los aliados en 1945. Tal y como dejó escrito para el futuro alguien que no era ni prosoviético ni prorruso, sino el premio Nobel de Literatura, alemán, Thomas Mann: «Colocar en el mismo plano moral el comunismo ruso y el nazifascismo, en la media que ambos serían totalitarios, en el mejor de los casos es una superficialidad; en el peor es fascismo. Quien insiste en esta equiparación puede considerarse un demócrata, pero en verdad y en el fondo de su corazón es en realidad ya un fascista, y desde luego sólo combatirá el fascismo de manera aparente e hipócrita, mientras deja todo su odio para el comunismo».

Sustitutos de peor calado

En definitiva, quitar estatuas es algo totalmente lícito siempre y cuando haya consenso. A fin de cuentas, cada pueblo es dueño y señor de su destino, y Ucrania no debería ser una excepción en esto (tanto es así que hasta Rusia ha quitado centenares de estatuas soviéticas). Otra cosa es que este derribo afecte a una minoría democrática e igualmente legítima o se produzca para dar inicio al levantamiento de otras figuras de igual o peor calado. Así las cosas, la fórmula ideal entre el valor patrimonial, artístico e histórico que tiene una escultura como testimonio de una época, su conservación y la posible resignificación de ésta en el presente, es una labor compleja que debería incluir ámbitos tan diversos como el del urbanismo, la justicia, el arte y la participación del sentir ciudadano, más allá del oportunismo, las idas y venidas de los políticos, los intereses del mercado y la parcialidad de los medios.

Sin embargo, tanto el actual marco de la guerra que Rusia lleva contra Ucrania, como el periodo soviético en varios países europeos, no deberían ser coartadas para inocular movimientos reaccionarios y pretender cambiar la verdad sobre quién hizo qué en la Historia. Si desde Kiev y Bruselas se exige a la ciudadanía de la Unión Europea fondos y compromiso para defenderlos de la invasión rusa, algo tendrán que poder decir también las gentes de la Unión que contribuyen en dicha ayuda. Hacer la vista gorda frente a la formalización institucional de actores tan siniestros como Stepan Bandera, o no darse por enterado de las simpáticas referencias que la oficina de turismo estonia hace sobre los granaderos de la Waffen SS, debilita los valores europeos de los que tanto se hace gala y da alas a Rusia para justificar su guerra.

El dictador Stalin que salvó a Europa del terror nazi, aunque esa victoria aún se la siguen atribuyendo los capos de la dictadura del capital que se hicieron los amos del mundo una vez que consiguieron dar el empujón final, con la ayuda de traidores internos, a la URSS.

Un acto de barbarie la invasión rusa en Ucrania? No hagáis perder el tiempo aclarando una y otra vez las mismas cosas cuando lxs periodistas las conocéis mejor que nadie. Ser honestos y comprometidos con la verdad o hablar de algún otro tema más intrascendente.

Bastantes avisos dió Rusia de que no se estaban respetando los acuerdos de Minsk; pero el gringo fiel a su estilo y su títere ucraniano buscaban la provocación, buscaban que Rusia se viera obligada a actuar para echarle a ella la culpa, lo mismo que están haciendo los sionistas, compinches y protegidos del gringo, con el sufrido, y desde 1947 atacado, pueblo palestino.

Hasta Francisco Bergoglio tuvo que decir:

«Los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia obligaron a Putin a intervenir».

La guerra entre Rusia y Ucrania sabéis muy bien que empezó en 2014 y la empezó Ucrania masacrando a los ruso-parlantes del Dombass. Hasta que Rusia se vio obligada a intervenir, el ejército neonazi de Ucrania ya había causado más de 14.000 muertos. Entre ellos los más de 70 sindicalistas quemados vivos en la Casa de los Sindicatos de Odessa. Comportamientos típicos de nazis y sionistas ambos y la OTAN son los brazos armados del capital.

Por mí en Estonia, Ucrania y dónde les plazca pueden poner estatuas de Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, McCarthy, Somoza, de los jeques de los Emiratos árabes y del mismo diablo; pero la guerra de clases la ha ganado el capital a los pueblos del mundo y el capital no mira por el bienestar de los pueblos sino por el suyo propio sin escrúpulo alguno en destruir todo y a todos los que estorben para conseguir sus fines.

Sería una buena lección para todos esos desagradecidos inmaduros que un día se curaran del síndrome de Estocolmo y se percataran de que están confundiendo a los verdugos de los pueblos por los que supieron luchar por los derechos y las libertades de los pueblos.

Demasiado tarde. Los habían echado ellos mismos, inmaduros!